酪農のまちで北海道らしい地域資源の活用 「しかおい水素ファーム」による水素サプライチェーンの取り組み

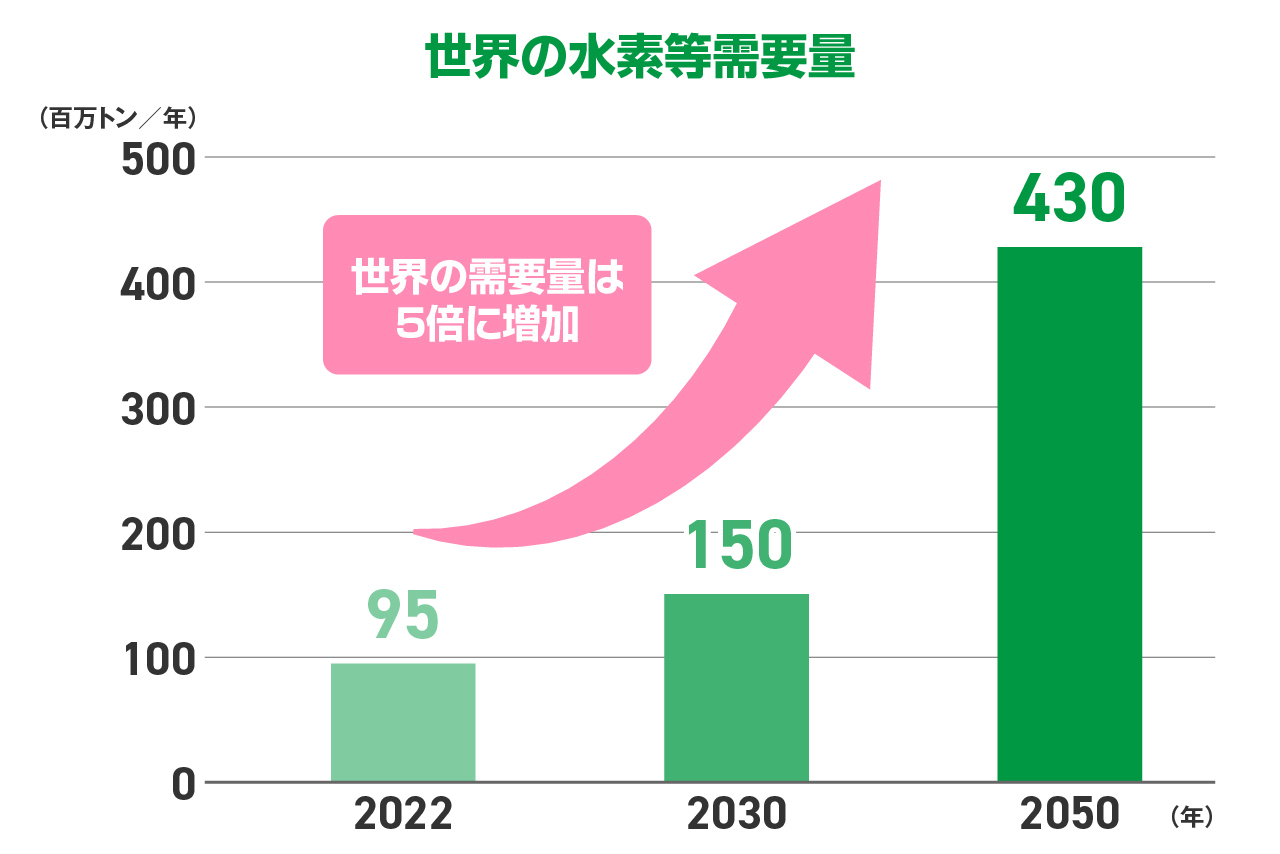

世界で高まる水素需要

28年間で水素の需要は5倍に

世界の温室効果ガス排出量の14.5%は畜産に由来し、そのうちの多くを家畜のふん尿が占めると言われている。

”厄介者”ともいえる家畜ふん尿を、温暖化対策としてバイオガスや水素に変換する技術が注目されている。

先進地とされるデンマークなどヨーロッパでは、バイオガス発電や地域内の建物に熱を供給する「ヒートネットワーク」に、ふん尿由来のバイオガスを活用している。

世界の水素需要は、カーボンニュートラルの実現に向けて、鉄鋼・化学などの産業や、モビリティ、発電などの分野で今後ますます需要が高まるとされる。2050年の世界の需要量は、2022年の約5倍とも言われている。

出典:IEA「Net-Zero Roadmap」(2023/9)をもとに制作

酪農地帯の家畜ふん尿を水素に

日本全体の生乳生産量の半数以上を占める北海道。十勝地方は、約24万頭もの乳用牛が飼育されている全国有数の酪農地帯だ。この地で、家畜ふん尿由来の水素を製造する取り組みがある。

酪農が盛んな地域の特性を生かした「しかおい水素ファーム」について紹介する。

提供:鹿追町

地域の課題と解決策

悪臭対策でバイオガスプラント開設

北海道の中央に位置する鹿追町では、人口5,000人に対して、約100戸の酪農家が乳用牛21,000頭を飼育している。

市街地と牧場が近く、ふん尿処理に伴う臭いが長年問題となっていた。

また、畜産が大規模化する中、ふん尿の処理量とその処理負担が大きくなった。住民や観光客からも改善を求める声が寄せられ、解決が喫緊の課題だった。

そこで、環境保全センターを2007年に設置し、集合型のバイオガスプラントの運営を始めた。現在2基が稼働している。

提供:鹿追町

製造したバイオガスは発電に使用。精製圧縮することでメタンガス用の燃焼機器に使用できるようにしている。また、副産物である熱エネルギーでチョウザメの養殖を始めたほか、冬場にトロピカルマンゴーを栽培するなど、地域での活用が広がっている。

提供:鹿追町

提供:鹿追町

国内のバイオガスプラントの半数以上が北海道に

バイオガス発電で世界をリードするドイツでは、10,000カ所近くのプラントが稼働している。

日本は約200カ所で、うち半数以上の150カ所程度が北海道にある。導入の背景には悪臭対策があげられ、道内のプラントの多くを十勝地方が占める。

「しかおい水素ファーム」の取り組み

このバイオガスをさらに有効利用できないかと、選択肢になったのが水素だ。

牛が1年間に出すふん尿は約23トンとされ、燃料電池自動車の走行距離約10,000㎞相当の水素が製造できる。

出典:しかおい水素ファーム

しかおい水素ファームは2015年からエア・ウォーター、鹿島建設らが環境省の実証事業に取り組み、2022年に事業化された。家畜ふん尿由来のバイオガスから水素を製造するのは全国初。施設は町環境保全センター内にあり、水素ステーションを併設する。

もともとエア・ウォーターは、北海道を中心にバイオガスに関する技術開発を展開してきた。家畜ふん尿由来のバイオガスを、LNG(液化天然ガス)の代替燃料となる液化バイオメタンに加工するなど、高い技術力を持っている。

地域でできたバイオガスを水素に変える取り組みが注目を集め、国内はもちろん、ドイツやチリ、ラオスなどの視察や、海外メディアからの取材も後を絶たない。

提供:鹿追町

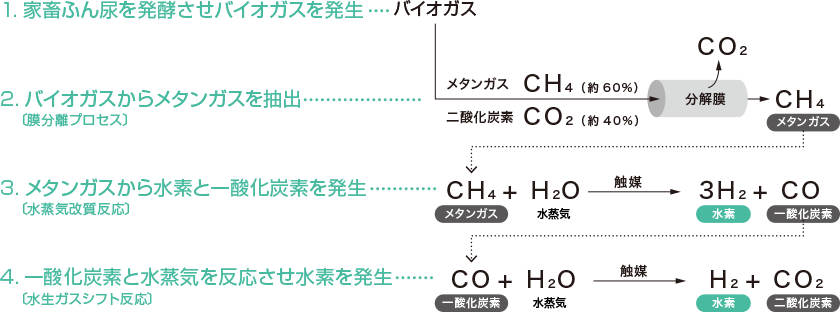

水素発生の仕組み

水素ができる仕組みは次の通りだ。

まず、バイオガスから二酸化炭素を分離させ、メタンガスを抽出する。メタンガスから水素と一酸化炭素を発生させる。その後、一酸化炭素も水蒸気と反応させ、水素を起こす。高圧化することで燃料となる。

出典:株式会社しかおい水素ファーム

安定した水素の生産と供給

しかおい水素ファームの水素製造能力は、年間で最大50万N㎥。牛約550頭が1年間に排出するふん尿から製造できる水素の量に相当する。

併設する水素ステーションで高圧化し、燃料電池自動車の燃料として充てん・販売している。また、敷地内の燃料電池フォークリフトに充てんし、活用されている。将来的には高圧容器で貯蔵・運搬し、水素ガスとしての販売も目指す。

しかおい水素ファーム

地域の理解と培ってきた技術力で持続的事業に

しかおい水素ファームの優位性は、地域の理解と長年培ってきた技術の高さにある。

まず、原料となる家畜ふん尿の確保はなくてはならない。生産者を悩ましてきたふん尿処理が適切に進むならばと、町もサポートする。

水素製造から輸送には、産業用ガスの供給を担うエア・ウォーターの持つノウハウを結集させている。

水素発生の過程でまずバイオガスからメタンガスを抽出する。そのメタンガスを同社の保有する水素発生装置で水素に変換している。

冬場の最低気温がマイナス20℃前後まで冷え込む鹿追町。しかおい水素ファームの末長純也社長は「これだけの寒冷地でも、家畜ふん尿由来のバイオガスから水素が作れる高い技術は強み」と強調する。

株式会社しかおい水素ファーム 末長純也社長(写真左)、同社 阿保洋一氏(写真右)

輸送でも、エア・ウォーターの持つ道内各地への流通網を活用。高圧ガスボンベでの輸送が可能だ。実証実験では、定置型燃料電池を置く30㎞先の動物園まで、毎日燃料を運んだ。

また、水素ステーション運営に必要な高圧ガス保安監督者などの資格者も、同社の人材をあてた。

しかおい水素ファームは、革新的な技術開発ではなく、長年培ってきた技術・人材力によって持続可能な事業を可能にした。

製造した水素は、鹿追町の公用車や民間企業の営業車両にも燃料電池自動車が導入され、水素を燃料に町内外を走行している。

水素を「つくる」「運ぶ・貯蔵する」「使う」というサプライチェーンを、人口5,000人の町で構築している。

末長社長は「地域を形づくるのは住む人々。事業を進めるためには、未来に賛同し、応援してもらえる形でなければならない。GXでは地域とのつながりがより大切だと感じている」と語る。

提供:鹿追町

札幌で進む水素の活用

札幌市では、水素エネルギーを生かしたまちづくりが進められている。

市では、2020年にゼロカーボンシティを宣言するなど気候変動対策に力を入れているが、2018年に発生した北海道胆振東部地震においては大規模なブラックアウトを経験したことから、非常時においても供給を継続できるエネルギーの確保が課題となっている。

災害に強く、環境に優しいまちづくりに向け、水素を消費・活用する先行地域として、中心市街地にモデル街区を整備。2025年4月には水素ステーションが本格オープンするほか、今後は民間事業者による純水素型燃料電池を設置した集客交流施設の整備も予定されている。

また、運輸分野においては商用車への水素車両の導入支援に取り組む。

市は、まちづくりを通じて水素エネルギーを活用することにより、脱炭素化の実現、エネルギーの安定供給、地域経済の活性化を目指す。

北海道らしいエネルギーの地産地消

地産地消でより身近なエネルギーに

鹿追町では、長年厄介者とされてきた家畜ふん尿をバイオガスに変え、さらに付加価値を高めようと水素を製造し、解決の糸口を見出した。

課題を逆手に取り、テクノロジーを組み合わせることで、地域の可能性を広げるきっかけになり得ると言えそうだ。

しかおい水素ファームの末長社長は「水素は脱炭素で環境に良いものなのは確かだが、もっと知ってもらい、利用してもらうためには、野菜と同じように、鹿追産という部分を打ち出すことの方がより親和性が高いように感じる」と語る。

地域で暮らす牛のふん尿が自動車を走らせ、暖房機器を動かす—。野菜を選ぶようにエネルギーを”地産地消”するという考えが定着すれば、エネルギーは遠く離れた世界のものではなく、生産者の顔が分かる、身近なものへと変化する。

地域の人々がエネルギーを身近に感じることができれば、GXへの機運はますます高まっていくだろう。

179市町村の個性を生かしたエネルギーの創造を

北海道には179もの市町村があり、それぞれに特性を持っている。

多くの地域で水素のサプライチェーン実現へ向けた、製造や輸送の調査・実証事業が行われている。三笠市では石炭や木質バイオマスを有効活用した水素製造を調査したほか、室蘭市の風力発電で得た水素を既存のガス配送網で運ぶための実証事業も実施されている。

地域資源が豊富な北海道はまさに”宝の山”。個性を生かしたエネルギーの創出に多くの可能性を秘めている。同時に地域の産業・人々と連携し、それぞれの課題解決に向き合いながら進めることが求められる。

地域の持つ多様な個性・培ってきたノウハウを最大限生かし、新たな価値を創造する形こそが北海道ならではのGXと言えそうだ。