技術力と人材力で洋上風力発電を支える 風車メンテナンスのパイオニア・「北拓」が描く、日本独自のサプライチェーン

再生可能エネルギーの切り札、洋上風力発電

広い海に並んで立つ風車。海風を受けて、ブレードがゆっくりと回る—。

洋上風力発電はその名の通り、風車を洋上に設置し、海風でタービンを回して発電するシステムだ。

近年は風車自体が巨大化し、海面から先端までの長さが東京タワー(約300m)ほどあるものも。

洋上は、陸上に比べて障害物がなく、安定して強い風が吹くことがメリットとされる。

四方を海に囲まれる日本は、洋上風力発電のポテンシャルが高い。

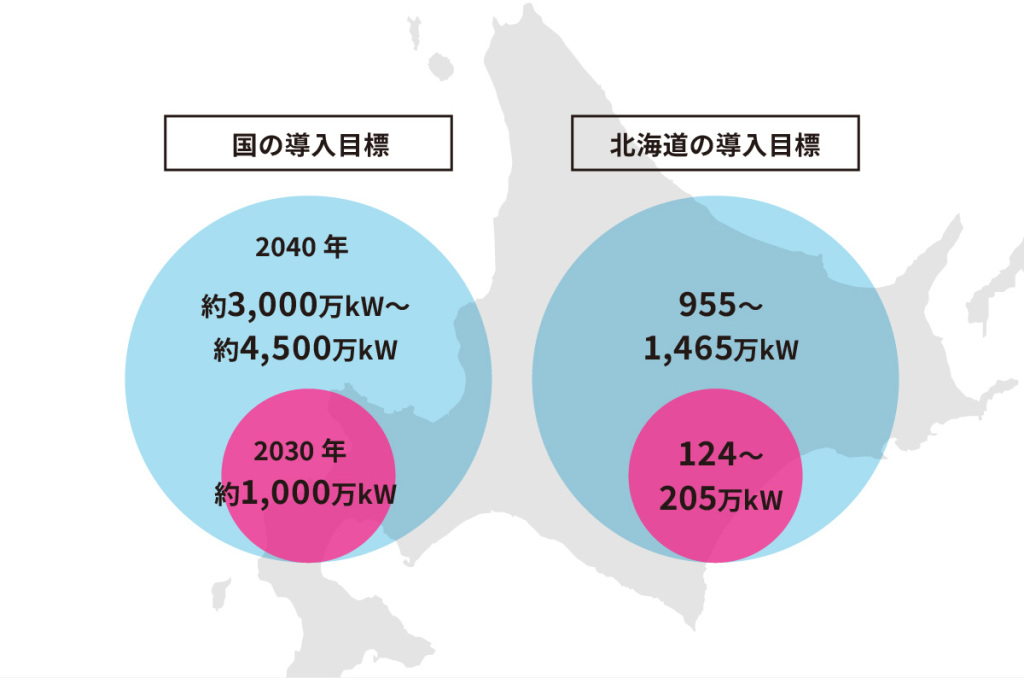

2023年12月末時点で39基の風車が稼働し、153.5MWを出力している。

政府は洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札と考えている。

2040年には200倍にあたる30〜45GW分の導入を目指す。

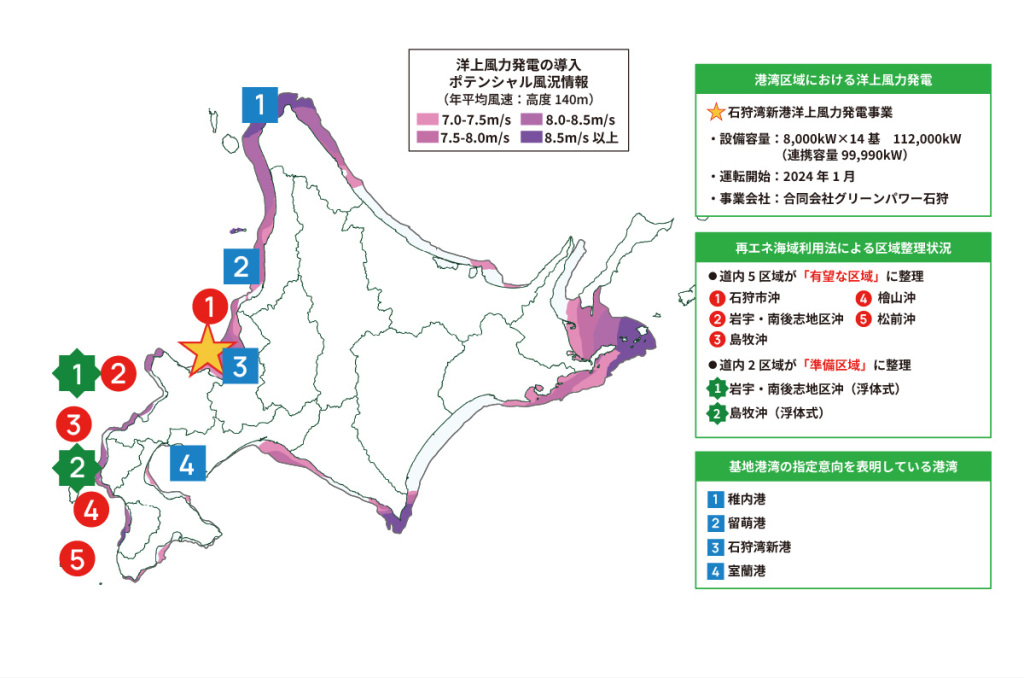

出典:北海道 経済部ゼロカーボン推進局「北海道における洋上風力発電の取組状況」より作成

洋上風力発電で先進地となるのがヨーロッパだ。2023年の導入量は34.1GWと日本の200倍を超える。

背景には、島国であるイギリスの海岸線が長く、比較的浅い海域が広がっているため、発電機が設置しやすかったこと、そして北海や大西洋に囲まれ、偏西風による安定した風量が得られることが挙げられる。

そもそも風力発電機は、風車部分と、基礎や海底ケーブルなど風車以外の部分「BOP」で構成している。注目すべきはその設置方法。

ヨーロッパは発電機を海底に固定する「着床式」が主流だ。水深の浅い海域に設置場所を限定されるが、大型の発電機を稼働させることができる。

一方、現在日本に設置されているものは着床式がほとんどだが、近海の水深が深いため、設置場所の制限が少ない「浮体式」が注目を集めている。世界6位の規模を誇るEEZ(排他的経済水域)を有する日本は、浮体式の設置で洋上風力発電の大量導入が期待できる。国を中心に低コスト化や設備開発に向けて取り組んでいる。

風車外観イメージ、 Photo courtesy of Vestas Wind Systems A/S、 写真提供:ひびきウインドエナジー株式会社

全国随一のポテンシャルを持つ北海道

北海道は、洋上風力発電で全国随一のポテンシャルを誇る。他の地域に比べて海風が強く、風況が良い海域とされているためだ。

国は2023年5月、石狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖、松前沖の5海域を洋上風力発電の「有望区域」に選定した。今後は、気象・海洋などの自然条件が適当であることや、漁業や海運業などに支障を及ぼさないことなどが認められた「促進区域」指定を目指し、議論が進められる。

実際に大規模な洋上風力発電が動き出している。石狩湾では2024年1月から、国内最大規模の商用洋上風力発電所が稼働を始めた。全国で初めて8000kWを出力する大型風力発電機を導入。14基設置し、11万2,000kWを作り出す。発電した電力は変電所を経由し、全量供給されている。

出典:北海道 経済部ゼロカーボン推進局「道内の再エネポテンシャルやGX産業の可能性」より作成

メンテナンスで風力発電を支える

風力発電の先進地・ヨーロッパと日本が大きく異なるのが気象条件だ。風力発電で使われている風車は外国製が中心であるが、台風や冬の期間の落雷、乱流など日本特有の気象条件による故障への対応が重要になる。

電力を安定的に作り、供給するためには設備のメンテナンスが不可欠だ。このメンテナンスで、風力発電を支える企業が北海道にある。

北拓(本社・北海道旭川市)は、風力業界黎明期の約20年前から創業者の1人である吉田悟氏がメンテナンスの必要性に着目。これまでに国内にある約2,600基の風力発電機のうちおよそ8割の点検・修理に携わっている。特定のメーカーや事業者に属さない、サードパーティ系として国内最大シェアを持つメンテナンス業者だ。

吉田響生専務取締役は「当社は20年を超える現場実績と長年蓄積したノウハウ・発想力・国内外のネットワークを持っていることが強み。自社で陸上風力発電所とトレーニングセンターを保有し、自社エンジニアの技術力を向上させ、他社との差別化を図っている」と語る。

株式会社北拓 吉田響生専務取締役 画像提供:株式会社北拓

メンテナンスを進める上で風車メーカーやサプライチェーンとの関係構築も欠かせない。同社は国内外の部品サプライヤーとも連携。国内では調達困難な部品や廃盤部品の供給も可能だ。

世界最大の増速機メーカーとの提携では、国内に調査・修繕チームを発足し、機上での修理や修理品の販売を可能としている。また、ブレーキメーカーとの提携により、風車の主力部品であるブレーキシステムの補修・修理を行うことも可能である。築いてきた実績で、業界からの信頼も厚いことがうかがえる。

画像提供:株式会社北拓

業界の発展へ人材育成でも尽力

「風力発電は陸上だけでなく、洋上のフェーズになってきている。浮体式洋上風力は、先行しているヨーロッパでもまだスタンダードになっている事例は少ない。日本の業界一丸となって、技術を売り出すチャンスとも考えている」と吉田専務も洋上風力の発展に大きな期待を寄せる。同社は2024年1月に海運大手・商船三井との資本提携を発表。北拓のメンテナンスにおけるノウハウと、商船三井グループが持つ社会インフラ事業での操業経験を生かし、洋上風力産業全体に貢献することを目指す。

一方で、現場に船でアクセスし、不安定な場所で作業することとなる洋上風力発電では、陸上とは異なるスキルが求められる。そこで、北拓は洋上風力発電での施設運用・保守管理(O&M)に特化したトレーニング施設を福岡県北九州市に構え、人材育成にも力を注ぐ。施設では実際に揺れる波を再現した専用船から発電所に乗り移るトレーニングや、ヘリコプターからの降下など、洋上ならではの状況を陸上で訓練できる。

ヨーロッパでは、石油やガスの掘削といった洋上産業があり、その知見が蓄積されている。洋上風力発電への技術者のシフトも多い。日本では洋上産業が盛んではないため、人材の獲得と育成は大きな課題となっている。

同社は、高校生や高専生のインターンシップの受け入れなど、若い世代への普及啓発活動にも奮闘する。吉田専務は「トレーニング施設を整備したのは、個社の利益ではなく業界発展のため。洋上風力に携わる多くの企業・作業員の方に受けてもらい、一つでも多くの事故を減らし、発電所の運用に寄与する人材を輩出することで、洋上風力発展に貢献したい」と語る。

画像提供:株式会社北拓

地域と連携し、雇用も創出

洋上風力発電を展開する中で、製造から組み立て、O&Mまでのサプライチェーン構築が不可欠だ。北海道でも道内5海域が有望区域に選定される中、サプライチェーンの構築や、道内企業が参入する余地について調査を進めている。

ただ、風車はほとんどがヨーロッパ製。「風車の製造フェーズ自体に新規参入することは比較的難易度が高い。一方で、O&Mフェーズにおいて、一部の部品を日本製に代替することや、修理を国内事業者で請け負うなど、日本独自のサプライチェーンの構築が可能なのでは」と吉田専務は分析する。風車の長寿命化を地場企業の技術力でサポートできそうだ。

一方、長期間の運転を支えるために必要となるのがO&M。洋上風力では、風車だけでなくBOPのメンテナンスも重要となる。

北拓の場合、地元企業に協力会社として業務委託するか、同社社員として採用し、エリアでの作業にあたってもらうなど、地域の雇用につなげている。今後、道内の有望区域で進められるであろう洋上風力発電でも、地域での雇用創出に貢献する構えだ。

吉田専務は「洋上風力は建設過程だけでなく、建設後のO&Mで20年にわたり地域との関わりが続く。地域との共生が不可欠」と話す。洋上風力発電の設置は、漁業者をはじめとする地域住民の理解があってこそ。産業の創出や雇用の拡大など、もたらす恩恵を示し、地域に歓迎されることが、洋上風力発電の発展につながるといえそうだ。

協調で洋上風力のさらなる発展を

長年メンテナンス専業の枠を超え、風力発電を下支えしてきた北拓。

「業界全体で人材不足も叫ばれている中、支え合える部分では協調することが大切。特に洋上風力発電については、地域自治体の連携も重要」とこれからを見据える。

日本の洋上風力発電はまだまだ伸びしろのある状態だ。特に四方を海に囲まれ、海風の強い北海道には大きな可能性がある。国は2040年時点での洋上風力発電の導入目標を最大で約45GWと掲げ、北海道は約15GWと全国の1/3に相当する。日本の洋上風力発電における、北海道の役割は大きい。国の定める有望区域があることや、20年以上風力発電を支えてきたパイオニア企業があることも、追い風といえるだろう。

北拓と海運業の商船三井がタッグを組んだ事例同様、培ってきたノウハウで創造する新たな価値が、ゲームチェンジャーになり得るかもしれない。

洋上風力発電によるGXの実現には、業界・行政・地域による協調が不可欠だ。